Плакат для киноэпопеи «Освобождение» Юрия Озерова

Не секрет, что на Западе замалчивали ключевую роль нашей страны в победе над фашистами. «Освобождение», снятое фронтовиком Озеровым, на корню опрокидывало эту ложь. Рассказывают, что перед съемками Озеров пообещал, что американцы побледнеют, увидев на экране правду о Второй мировой войне.

Во время взятия Кенигсберга Юрий, тогда еще лейтенант, дал себе слово, что если вернется живым, то снимет о войне кино. Крепость, которую объявили неприступной, была взята за 4 дня. Для этого наша авиация совершала по 8 тысяч самолетовылетов в день. Почти непрестанно работала советская артиллерия. Юрий остался тогда жив. И слово свое сдержал. После войны сначала вернулся в ГИТИС, чтобы продолжить обучение. Затем перевелся на режиссерский факультет ВГИКа, где был зачислен сразу на второй курс. Правда, для этого 25-летнему майору запаса Озерову в течении месяца пришлось сдать 23 экзамена и зачета. Юрий попал на курс педагога Игоря Андреевича Савченко, вместе с ним учились Александр Алов, Марлен Хуциев, Сергей Параджанов. Хуциев потом вспоминал, что завидовал тому, как умеет держаться Озеров — он никогда не повышал голоса, говорил мало и по делу.

В «Освобождение» вошло пять фильмов, на съемки которых ушло пять лет. Логика требовала начать эпопею с битвы под Москвой, но цензура это отвергла. Ведь первые месяцы войны речь шла о катастрофическом поражении Красной Армии. Режиссеру посоветовали начать с первой крупной победы — с Курской битвы. По мысли Озерова, главным консультантом картины должен был стать маршал Советского Союза Георгий Жуков, но этому не суждено было случиться. Кандидатура маршала Победы, как это цинично ни прозвучит, также не была одобрена начальством. Жуков находился в опале. Тем не менее Георгий Константинович пусть косвенно, но всё же принял участие в работе — мемуары, которые он смог передать Озерову, легли в основу сценария. А ещё опальный маршал, сам того не ведая, изменил судьбу одного из самых ярких советских артистов — Михаила Ульянова. Его Жуков предложил Озерову как исполнителя роли Георгия Константиновича в фильме. А вот сам Ульянов себя в роли Жукова не видел совсем — переубедили его слова дочери маршала о том, что отец, посмотрев фильм «Председатель», заявил: раз такую роль вытянул, то и Жукова осилит.

Костюмы, техника, реквизит создавались по образцам времен 40-х годов. Все это делалось с документальной точностью. Был создан штаб съемок, утверждены карты, на которых обозначались направление движения пехоты. По секундам синхронизировалось начало движения пеших частей и авиации. Саперы закладывали взрывы на три дубля. Да-да, Озеров, сидевший на вышке и руководивший съемками, требовал досконального исполнения плана батальных сцен. И потому редко какая сцена снималась с одного дубля.

Киноэпопея «Освобождение» с успехом был встречен зрителями в 125 странах, его посмотрели более 400 млн человек. На премьере в Берлине сразу после финальных титров картины в зале воцарилась гробовая тишина. Озеров, сидевший среди зрителей, раздумывал, стоит ли выходить в такой ситуации на сцену. Оказалось, стоит. Спустя несколько минут раздались оглушительные аплодисменты. Немецких зрителей в картине особенно поразила сцена с затоплением берлинского метро и утонувшими людьми. Никто их них не знал, что именно Гитлер отдал такой приказ.

В «Освобождении» Озеров сначала делал ставку исключительно на документальность происходящего на экране. Но затем ввел и лирическую линию. Сюжетная линия была позаимствована из произведения Юрия Болдырева «Батальоны просят огня».

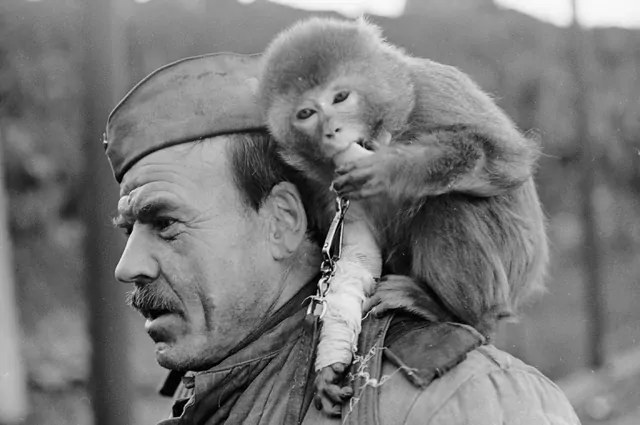

Юрий Озеров, Ангелика Валлер и Фриц Диц.

В пятисерийной советской киноэпопее о второй мировой войне «Освобождение» (1969-1971) присутствовал пятьдесят один исторический персонаж, причем к подбору актеров создатели фильма подошли весьма ответственно: кроме портретного сходства исполнителя, старались получить и согласие от исторического прототипа (по возможности, конечно) на его изображение на экране тем или иным актёром. Кроме того режиссер эпопеи Юрий Озеров старался применять, так сказать, «национальный подход». Поляков играли польские актеры (Барбара Брыльска, Даниэль Ольбрыхский, Франтишек Печка и проч.), Муссолини — итальянец Иво Гаррани, правда, Отто Скорцени сыграл румын Флорин Пьерсик.

При таком подходе, немцев, естественно, играли восточногерманские актеры, как правило уже исполнявшие своих персонажей в более ранних постановках. Так полковника Штауффенберга сыграл Альфред Штруве, до этого игравший его в ГДР-овском телесериале, Ангелика Валлер стала Евой Браун, а в качестве Адольфа Алоизыча сняли актёра киностудии DEFA Фрица Дица до этого отметившегося в роли Гитлера сразу в двух немецких фильмах, выходивших также в советском кинопрокате. Впоследствии Диц играл фюрера и в четырехсерийной киноэпопее «Солдаты свободы» того же Юрия Озерова (режиссер творил крупными формами не размениваясь на мелочи) и в культовом советском телесериале «Семнадцать мгновений весны».